はじめに重要なことをお伝えします。

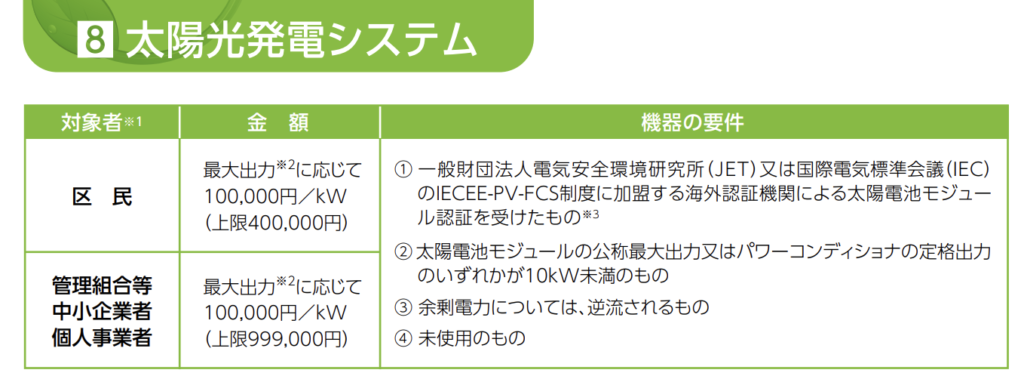

太陽光単体への国の補助金は終了しました。

この記事では蓄電池、また太陽光+蓄電池のセットへの補助制度、助成金について解説していきます。

まず考え方として押さえておきたいのは、

です。

いま蓄電池をお考えの方は、タイミングがよかったということです。

実際に太陽光単体で見ると、国としてはすでに十分広く行き渡ったと判断されているということになります。

もうかれこれ7~8年前になりますが、ZEHという言葉が出始めたばかりの頃、私は設計士や工務店、住宅デベロッパーへ制度の説明や補助金の周知を行うために、セミナーや個別の説明会に回っていました。

現在ではZEHを含む省エネ住宅や設備に対する補助もかなり浸透しており、住宅事業者も基本的には問題なく説明・提案ができる部分になってきています。

そのため、これから太陽光、蓄電池、その他省エネ設備を新築・既存住宅どちらを検討しているとしても、よくわからないですと言う事業者は避けたほうが無難でしょう。

詳しい部分や手続きについては事業者側にサポートしてもらうとして、我々は補助制度がどういったものなのか、その全体像を把握しておきたいところです。

なお、掲載の補助金はすでに終了している場合がございます。必ず自治体へご確認ください。

このサイトでは補助金を必ず受けられるという保証は行っておりません。

募集要項等を必ずご確認のうえ、申請の際は不備などがないようご注意ください。

目次

今回参考にする蓄電池の具体的な補助金

蓄電池の補助金|国

令和4年度蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業費補助金

※いわゆるDER補助金です

※令和4年度はすでに終了

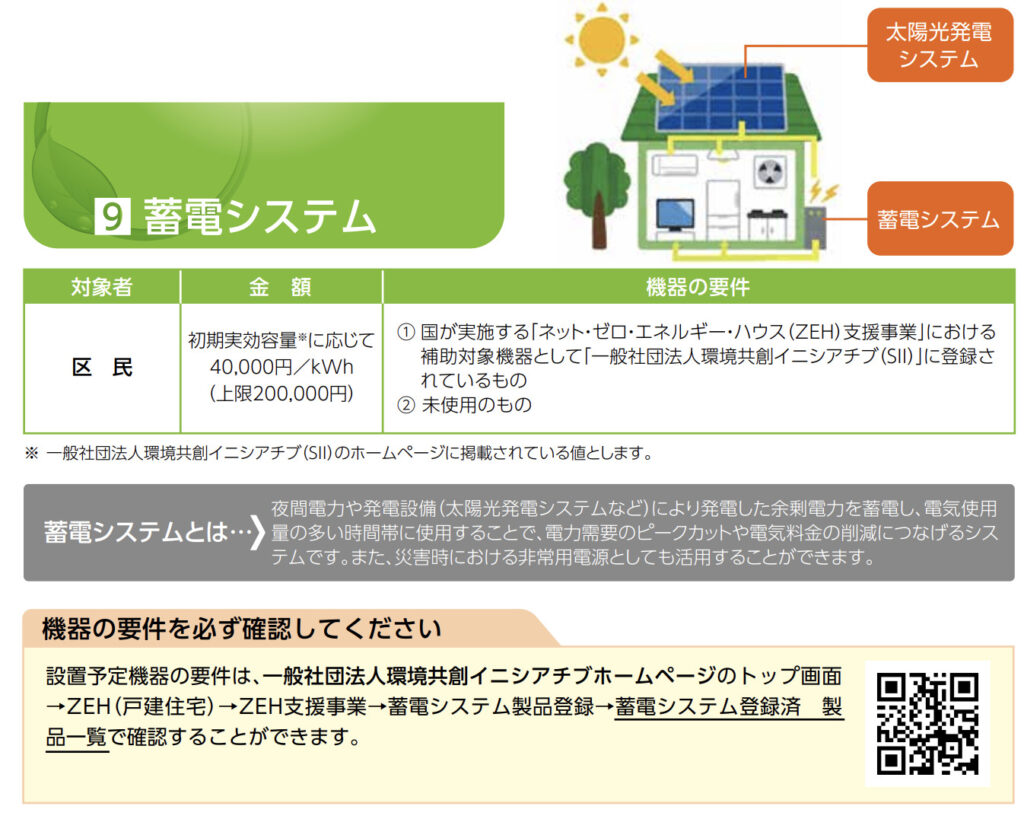

SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)と呼ばれる、経産省の予算執行団体が公募を行うことが通例となっています。

国の補助金では、他にも国交省、環境省が蓄電池に関わる助成を行いますが、基本はSIIのDERを使うのが最もコスチパフォーマンスが出ます。

新築住宅をお考えであれば、同じくSIIのZEH支援事業もチェックしましょう。

ZEHの方では、蓄電池だけでなく住宅全体の補助があるので、場合によってはこちらの方がメリットがあります。

蓄電池の補助金|自治体(都道府県)

蓄電池の補助金|自治体(市区町村)

蓄電池の補助金について|国や各自治体の補助額

蓄電池の補助金|国

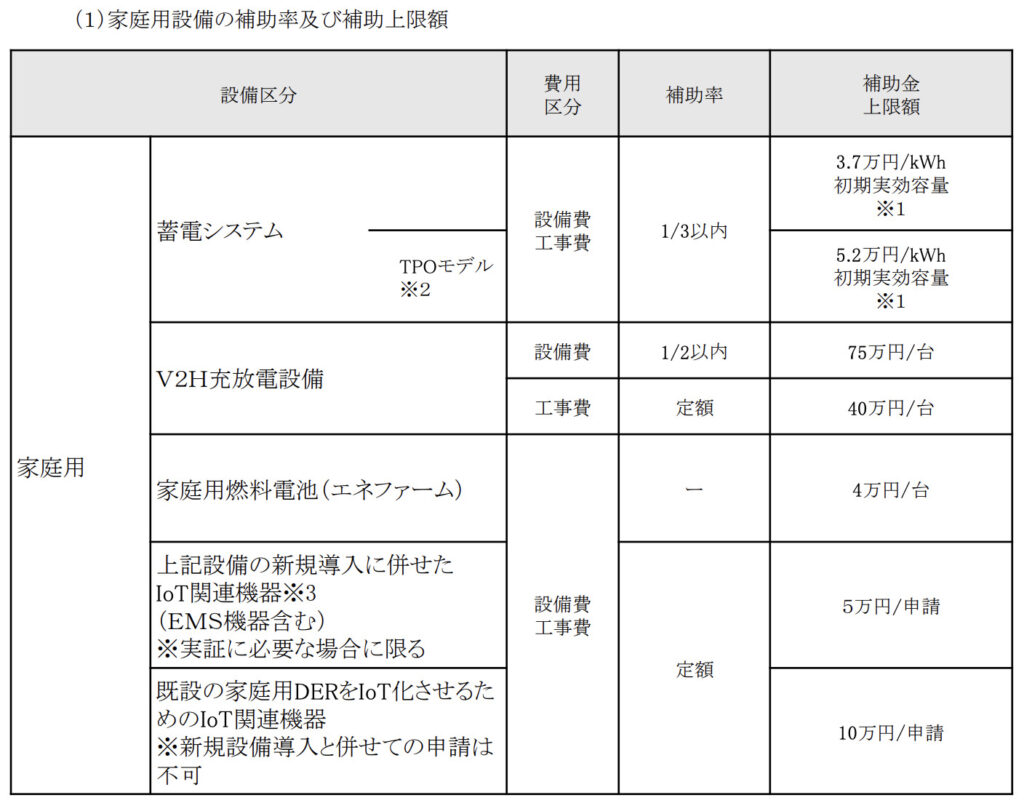

一般的な住宅への蓄電池の導入では、

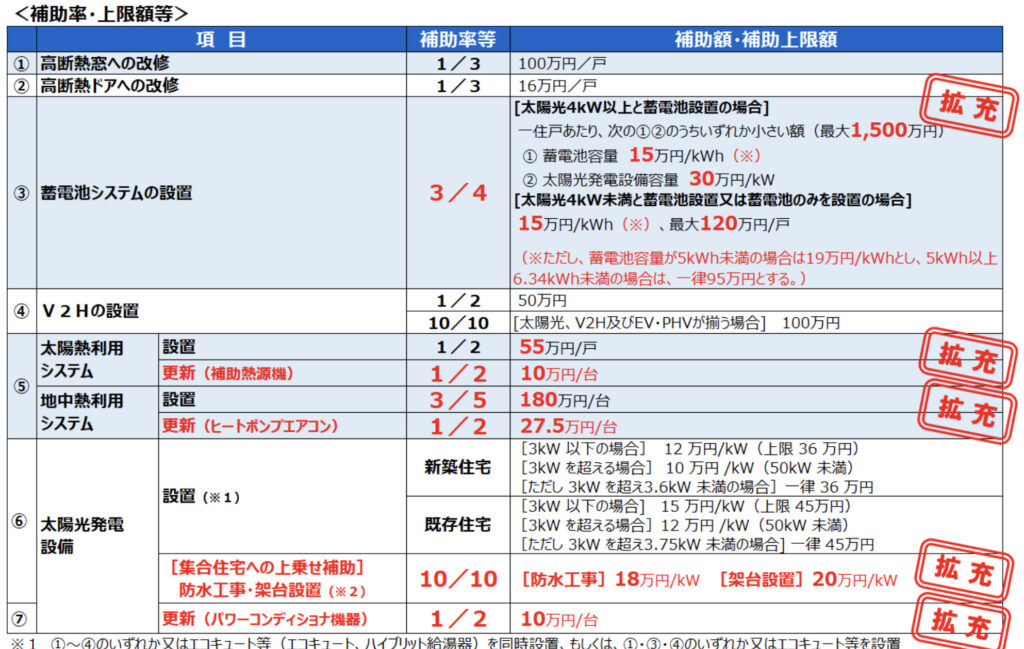

容量1kWhあたり3万7千円として、本体価格+工事費を合わせた金額の3分の1までが補助されます。

例えば10kWhの蓄電池を導入する時はこのようになります。

どうせなら、もう少し容量の大きな蓄電池を検討してもいいかもしれません。

蓄電池の補助金|自治体(都道府県)

東京都ではまず、太陽光発電とセットで導入するかどうかで内容が変わります。

太陽光発電とのセットでかなり補助額が上がります。

太陽光発電単体への補助金は国レベルではすでに終了しているので、有効活用したいところです。

蓄電池の補助金|自治体(市区町村)

令和4年度では以下のような補助となっていました。

太陽光発電への補助もあったので、太陽光発電+蓄電池での導入の際も対応可能な補助金となっていました。

国、自治体に関わらず、補助金は全体の予算が決まっています。

そのため、申請期間内でも応募が多いなどで早々に予算額に達してしまった場合、年度内のその補助金は打ち切りになります。

ただし、その後の補正予算で改めて補助金の予算がつくケースも普通にあるので、補助金を活用する際のスタンスとしては、

といった形になります。

そして、国・都道府県・市区町村の3つの補助金は同時に受けられるケースもあります。

すべてを組み合わせればかなりの費用削減となりますので、積極的に活用していきたいところです。

蓄電池の補助金の手続きスケジュール

蓄電池の補助金|国

令和4年度のDER補助金のスケジュールはこのようになります。

- 補助金の申請~採択 交付決定

- 発注・契約

- 計画変更(必要であれば)

- 中間検査(状況に応じて)

- 工事完了

- 実績報告

- 補助金の支払い

蓄電池の補助金|自治体(都道府県)

令和4年度の東京都の蓄電池の補助金のスケジュールはこのようになります。

- 補助金の申請

- 発注・契約

- 審査~交付決定

- 工事完了

- 実績報告

- 審査~助成額確定

- 補助金の支払い

蓄電池の補助金|自治体(市区町村)

令和4年度の港区の蓄電池の補助金のスケジュールはこのようになります。

- 補助金の申請~採択 交付決定

- 工事着工

- 工事完了

- 実績報告

- 審査~助成額確定

- 補助金の支払い

どのレイヤーで見ても同じようなスケジュール感となります。

注意していただきたいのは、蓄電池の補助金の申請は遅くとも工事の着工前、国や都では契約前に行う必要があります。

そのため、事業者との打ち合わせの中で、契約の取り交わし前に必ず補助金の手続きの段取りを進めるようにしましょう。

ここで相談に乗ってくれないような事業者は正直イケていないので、優良な事業者の見分けをつけるための基準にするといいでしょう。

また、工事完了から補助金の支払いまでには、早くとも1ヶ月はかかります。

資金繰りは余裕を持って行うようにしたいところです。

いかがでしたでしょうか。

ここまで、蓄電池の補助金についての具体的な金額感、またスケジュールについて見てきました。

最も重要な要素はこの2つです。

- 予算に達するまでに申請する

- 遅くとも着工前には申請する

この2つを間違えると、補助金がもらえない可能性がかなり高くなるので、くれぐれも気をつけて下さい。

また、はじめに申し上げたとおり、国による太陽光発電単体の補助はすでに終了しています。

自治体は国に寄せて補助を行うので、こちらもおいおい太陽光発電単体の補助はなくなっていくでしょう。

補助がある内に用意してしまうのが、蓄電池を導入するにあたっては最もコストパフォーマンスが高いです。

業者選びに苦労しているといった場合は、こちらのサービスを確認してみて下さい。

無料で一括見積もり! 優良業者は早いもの勝ち!